- Muskelgrundfunktion: Muskeln wandeln chemische Energie (ATP) in mechanische Arbeit um und sorgen für Bewegung, Haltung und Wärmeproduktion.

- Aufbau der Muskelfaser: Muskelfasern bestehen aus Myofibrillen mit den kontraktilen Eiweißen Aktin und Myosin, die sich zusammenziehen können.

- Energiequellen: Muskeln nutzen Kreatinphosphat, Glukose, Fettsäuren und Laktat – abhängig von Belastungsdauer und Sauerstoffversorgung.

- Besonderheiten beim Pferd: Pferde haben viele schnell kontrahierende Fasern, große Glykogenspeicher und ein sehr effizientes Laktatmanagement.

- Training und Anpassung: Belastung verdickt bestehende Muskelfasern, verbessert Stoffwechsel und Fasertypanpassung – ohne dass neue Muskelfasern entstehen.

Was ist Muskelphysiologie und warum ist sie wichtig?

Die Muskulatur ist eines der aktivsten Gewebe im Pferdekörper und übernimmt weit mehr Aufgaben als nur die Fortbewegung. Sie fungiert als zentrales Organ für Energiestoffwechsel, Wärmeregulierung und Körperhaltung. Für Pferdebesitzer, Trainer und Tierärzte ist das Verständnis der Muskelphysiologie entscheidend, um Training, Fütterung und Gesundheitsvorsorge optimal zu gestalten.

Die Grundfunktionen der Muskulatur

Muskeln sind biologische Kraftwerke, die chemische Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat) in mechanische Arbeit umwandeln. Diese Energieumwandlung ermöglicht nicht nur die Bewegung und Fortbewegung des Pferdes, sondern stabilisiert auch die Körperhaltung und das Gleichgewicht. Zusätzlich dient die Muskulatur als wichtiges Organ für die Wärmeproduktion, wodurch die Körpertemperatur effektiv reguliert wird.

Aufbau der Muskelfaser: Von der Zelle zur Bewegung

Die Struktur einer Muskelfaser

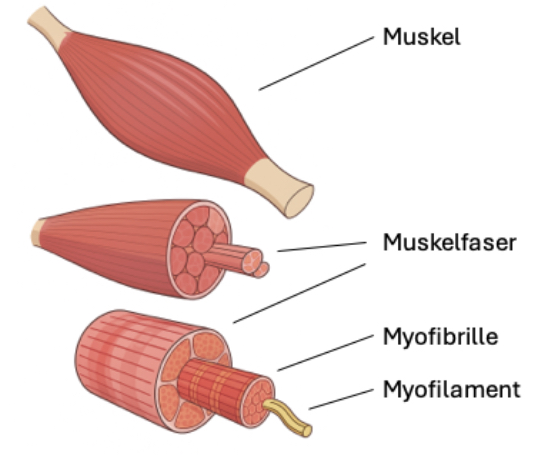

Ein Muskel besteht aus unzähligen Muskelfasern, die zu Bündeln zusammengefasst und von einem Netzwerk aus Blutgefäßen, Nerven und Bindegewebe durchzogen sind. Jede Muskelfaser ist eine spezialisierte, langgestreckte Zelle mit mehreren Zellkernen.

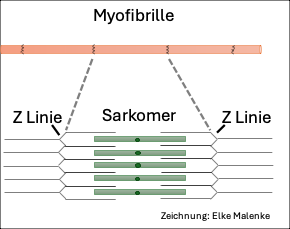

Im Inneren jeder Muskelfaser befinden sich die Myofibrillen – hochgeordnete Strukturen aus den kontraktilen Proteinen Aktin und Myosin. Diese Proteine sind in funktionelle Einheiten, die sogenannten Sarkomere, untergliedert, wo die eigentliche Muskelkontraktion stattfindet.

Das Gleitfilamentmodell: Wie Bewegung entsteht

Die Muskelkontraktion basiert auf dem Gleitfilamentmodell. Unter Energieverbrauch gleiten die Myosinfilamente an den Aktinfilamenten entlang, wodurch sich das Sarkomer verkürzt und damit die gesamte Muskelfaser kontrahiert.

Der Kontraktionsprozess beginnt mit elektrischen Impulsen, die über die Nerven zum Muskel gelangen. An der motorischen Endplatte wird dieses elektrische Signal chemisch übersetzt, wodurch Kalzium aus dem sarkoplasmatischen Retikulum freigesetzt wird. Dieses Kalzium ermöglicht es den Myosinköpfchen, an Aktin anzudocken und mit Hilfe von ATP die Filamente gegeneinander zu verschieben. Ohne ausreichend ATP kann sich der Muskel nicht mehr lösen und entspannen – ein Zustand, der bei Energiemangel zu schmerzhaften Muskelverspannungen führen kann.

Energieversorgung: Die drei Wege der Muskelenergie

Die Energieversorgung der Muskulatur ist flexibel und passt sich intelligent der jeweiligen Belastungssituation an. In Ruhe und bei mäßiger Arbeitsbelastung läuft der Stoffwechsel überwiegend aerob ab – also mit Sauerstoff. Dabei werden Glukose und Fettsäuren vollständig zu Kohlendioxid und Wasser abgebaut, was sehr effizient ist, aber einen langsameren Energieumsatz bedeutet. Dieser aerobe Weg ermöglicht jedoch lange Ausdauerleistungen ohne schnelle Ermüdung.

Bei intensiven, kurzen Belastungen greift der Muskel auf den anaeroben Stoffwechsel zurück, bei dem hauptsächlich Glukose ohne Sauerstoff unvollständig zu Laktat abgebaut wird. Dieser Weg ist deutlich schneller in der Energiebereitstellung, hat aber eine begrenzte Kapazität und führt zur Laktatanhäufung im Muskel.

Für explosive Bewegungen wie Sprünge oder schnelle Starts steht das Kreatinphosphat-System zur Verfügung, das bereits gespeicherte Energie sofort abgeben kann, allerdings nur für wenige Sekunden. Dieses System ist besonders wichtig für die typischen Fluchtreaktionen der Pferde.

Besonderheiten der Pferdemuskulatur

Pferde haben evolutionär bedingt einige einzigartige Eigenschaften entwickelt, die sie zu außergewöhnlichen Athleten machen. Sie besitzen einen besonders hohen Anteil an schnell kontrahierenden Typ-IIa-Muskelfasern, die explosive, kraftvolle Bewegungen ermöglichen – eine perfekte Anpassung für Fluchtreaktionen und athletische Höchstleistungen. Diese Fasern können sowohl schnell kontrahieren als auch ausdauernd arbeiten.

Zusätzlich verfügen Pferde über große Glykogenspeicher in ihrer Muskulatur, die umfangreiche Energiereserven darstellen und lange Ausdauerleistungen ohne sofortige externe Energiezufuhr ermöglichen. Wahrscheinlich können Pferde, wie andere Säugetiere auch, Laktat zwischen verschiedenen Muskelgruppen und Organen transportieren und als zusätzliche Energiequelle nutzen.

Training und Anpassung: Wie Muskeln stärker werden

Ein wichtiger Fakt für alle Pferdebesitzer: Training führt nicht zur Bildung neuer Muskelfasern, sondern zu gezielten Anpassungen der vorhandenen Strukturen. Bestehende Fasern werden durch regelmäßiges Training dicker, was als Hypertrophie bezeichnet wird. Gleichzeitig verbessert sich der Stoffwechsel durch erhöhte Enzymaktivität und optimierte Energiebereitstellung. In gewissem Umfang kann sogar eine Fasertypanpassung stattfinden, bei der sich verschiedene Fasertypen teilweise umwandeln. Zusätzlich wird die Kapillarisierung verbessert, wodurch die Blutversorgung optimiert und der Sauerstoff- sowie Nährstofftransport zu den Muskeln erhöht wird.

Praktische Bedeutung für das Pferdetraining

Das Verständnis der Muskelphysiologie hilft bei:

- Optimaler Trainingsplanung: Anpassung an die Energiesysteme

- Regenerationszeiten: Berücksichtigung der Stoffwechselerholung

- Fütterungsstrategien: Unterstützung der verschiedenen Energiesysteme

- Verletzungsprävention: Vermeidung von Überlastung und Energiemangel

Fazit: Muskelphysiologie als Grundlage erfolgreicher Pferdehaltung

Die Muskelphysiologie des Pferdes ist ein komplexes, aber faszinierendes System aus perfekt aufeinander abgestimmten Prozessen. Das Verständnis von Muskelaufbau, Energieversorgung und Anpassungsmechanismen ist der Schlüssel für erfolgreiches Training, optimale Fütterung und langfristige Pferdegesundheit.

Nur wer die biologischen Grundlagen kennt, kann die Leistungsfähigkeit seines Pferdes voll ausschöpfen und gleichzeitig dessen Wohlbefinden und Gesundheit gewährleisten.

- Laktat im Pferdemuskel: Vom verkannten „Abfallprodukt“ zum Leistungsbooster - 26. August 2025

- Wie sich Pferdemuskeln bewegen: Die Muskelkontraktion im Detail - 26. August 2025

- Die besondere Muskulatur von Pferden: Kraftpaket für Schnelligkeit und Ausdauer - 26. August 2025