- Muskelbewegung beginnt im Mikroskopischen: Jede Kontraktion entsteht durch das präzise Zusammenspiel von Nervensignalen, chemischen Reaktionen und mechanischen Prozessen.

- Das Sliding-Filament-Modell: Aktin- und Myosinfilamente verschieben sich gegeneinander und verkürzen so das Sarkomer – die kleinste funktionelle Einheit der Muskulatur.

- Kalzium und ATP steuern den Prozess: Kalzium gibt den Weg frei für Myosin, ATP liefert sowohl Energie als auch den „Schalter“ für Lösen und Neubeladen der Myosinköpfchen.

- Pferdemuskeln sind hochspezialisiert: Sie besitzen eine besonders schnelle Kalziumdynamik, hohe Myofibrillendichte und vielseitige Muskelfasern – ideal für präzise, kraftvolle Bewegungen.

- Effiziente Energienutzung und Laktatverwertung: Pferde können Laktat aktiv als Energiequelle nutzen, was Ausdauer und Leistungsfähigkeit steigert.

Die faszinierende Welt der Muskelkontraktion beim Pferd

Die elegante und kraftvolle Bewegung eines Pferdes beginnt tief im Inneren seiner Muskulatur auf mikroskopischer Ebene. Jede Muskelkontraktion, ob beim sanften Heben eines Hufs oder beim explosiven Absprung über ein Hindernis, ist das Ergebnis eines hochkomplexen Zusammenspiels aus Nervensignalen, chemischen Reaktionen und mechanischen Prozessen. Im Zentrum dieses faszinierenden Vorgangs steht das Sliding-Filament-Modell – ein präzise abgestimmter Prozess, bei dem Eiweißstrukturen innerhalb der Muskelfaser gegeneinander verschoben werden und zur Muskelverkürzung führen.

Gerade bei Pferden sind diese Prozesse besonders effizient organisiert, was das Ergebnis von Jahrtausenden evolutionärer Spezialisierung als Lauftier darstellt. Diese physiologischen Besonderheiten machen Pferde zu außergewöhnlichen Athleten und unterscheiden sie deutlich von anderen Säugetieren.

Das Sarkomer: Die kleinste Einheit der Muskelkontraktion

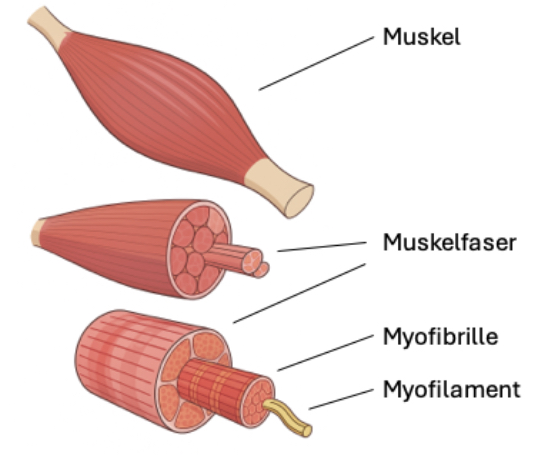

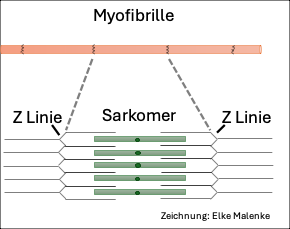

Die Muskelfaser bildet die funktionelle Grundeinheit der gesamten Muskulatur und enthält Hunderte von sogenannten Myofibrillen. Diese bestehen aus regelmäßig angeordneten Eiweißfilamenten: Aktin (dünne Filamente) und Myosin (dickere Filamente mit beweglichen Köpfchen). Zusammen bilden diese Filamente das Sarkomer – die kleinste kontraktile Einheit der Muskulatur.

Tausende dieser Sarkomere sind wie Perlen auf einer Schnur hintereinandergeschaltet und arbeiten synchron zusammen, um die sichtbare Verkürzung einer Muskelfaser und damit die gesamte Muskelbewegung zu erzeugen. Im Ruhezustand befinden sich Aktin und Myosin zwar räumlich nahe beieinander, sind aber noch nicht miteinander verbunden. Erst ein externer Reiz in Form eines Nervenimpulses setzt die komplexe molekulare Maschinerie in Gang.

Der komplette Ablauf der Muskelkontraktion: Vom Nervensignal zur Bewegung

Signalübertragung und Kalziumfreisetzung

Die Muskelkontraktion beginnt mit einem elektrischen Signal, das über eine motorische Nervenfaser zur sogenannten motorischen Endplatte der Muskelfaser gelangt. Dort wird der wichtige Neurotransmitter Acetylcholin ausgeschüttet, der eine elektrische Erregung an der Zellmembran der Muskelfaser auslöst. Diese Erregung breitet sich blitzschnell über spezialisierte Membranstrukturen, die T-Tubuli, tief ins Zellinnere aus und aktiviert das sarkoplasmatische Retikulum – einen hochspezialisierten Kalziumspeicher innerhalb der Muskelfaser.

Der Schlüssel: Kalzium und die regulatorischen Proteine

Sobald das Kalzium in die Zellflüssigkeit freigesetzt wird, bindet es an das regulatorische Eiweiß Troponin, das eng mit dem Tropomyosin verbunden ist. Tropomyosin fungiert im Ruhezustand als eine Art Schutzschild, das die Bindungsstellen auf dem Aktinfilament für die Myosinköpfchen blockiert und damit eine ungewollte Kontraktion verhindert. Durch die Kalziumbindung an Troponin verschiebt sich jedoch das Tropomyosin und gibt die entscheidenden Bindungsstellen für Myosin auf dem Aktin frei.

Die eigentliche Kontraktion: Das Kraftschlagen

Nun beginnt der spektakuläre Vorgang der eigentlichen Muskelkontraktion. Die Myosinköpfchen, die bereits mit ATP beladen sind, docken an das nun zugängliche Aktin an. Durch die Abspaltung eines Phosphatmoleküls wird chemische Energie freigesetzt, wodurch das Myosinköpfchen eine kraftvolle Bewegung ausführt und das Aktinfilament ein kleines Stück weiterzieht. Dieser Vorgang wird als „Kraftschlag“ oder „Power Stroke“ bezeichnet und führt zu einer minimalen Verkürzung des Sarkomers.

Dieser faszinierende Prozess wiederholt sich in rascher Folge, Sarkomer um Sarkomer, und führt schließlich zur sichtbaren Verkürzung des gesamten Muskels. Um sich nach dem Kraftschlag wieder vom Aktin zu lösen, benötigt das Myosinköpfchen erneut ATP. Nur mit diesem universellen Energiemolekül kann es sich lösen, in seine Ausgangsstellung zurückkehren und sich für den nächsten Kraftschlag bereit machen.

Entspannung: Die Rückkehr zum Ruhezustand

Sobald der Nervenimpuls endet, wird das Kalzium aktiv wieder in das sarkoplasmatische Retikulum zurückgepumpt – ein Vorgang, der ebenfalls Energie benötigt. Das Tropomyosin blockiert erneut die Bindungsstellen auf dem Aktin, und die Muskelfaser kehrt in den entspannten Zustand zurück. Fehlt ATP – beispielsweise nach dem Tod – verbleibt das Myosin dauerhaft an das Aktin gebunden, was den biochemischen Grund für die sogenannte Totenstarre darstellt.

ATP: Der universelle Motor der Muskelkontraktion

ATP (Adenosintriphosphat) ist das zentrale Energieübertragungssystem des Körpers und spielt eine besonders kritische Rolle in der Muskulatur. Es wird nicht nur für das kraftvolle Zusammenziehen der Muskelfilamente benötigt, sondern auch für das Ablösen und „Wiederaufladen“ der Myosinköpfchen sowie für die aktive Rückführung des Kalziums in die Speicher.

Die Menge an sofort verfügbarem ATP in einer Muskelzelle ist allerdings sehr begrenzt und reicht nur für wenige Sekunden maximaler Kontraktion aus. Um kontinuierliche Muskelarbeit zu ermöglichen, muss ATP daher ständig neu gebildet werden. Je nach Belastungsdauer und Intensität geschieht dies über verschiedene Stoffwechselwege: Sehr kurze, explosive Belastungen nutzen das Kreatinphosphat-System für sofortige ATP-Bereitstellung, intensive mittlere Belastungen greifen auf die anaerobe Glykolyse zurück, während längere Ausdauerbelastungen den aeroben oxidativen Abbau von Glukose, Laktat oder Fettsäuren nutzen.

Besonderheiten der Muskelkontraktion beim Pferd

Die Muskelkontraktion beim Pferd folgt grundsätzlich denselben biochemischen Mechanismen wie bei anderen Säugetieren, zeigt jedoch einige bemerkenswerte Spezialisierungen, die die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Pferdemuskulatur erklären.

Blitzschnelle Kalziumdynamik für präzise Bewegungen

Ein wesentliches Merkmal der Pferdemuskulatur ist die schnelle und effektive Kalziumdynamik innerhalb der Muskelfasern. Pferde verfügen über besonders leistungsfähige sarkoplasmatische Retikula, die Kalzium nicht nur extrem rasch freisetzen, sondern es auch blitzschnell wieder zurückspeichern können. Dieser schnelle Wechsel zwischen Kontraktion und Entspannung ermöglicht die fein abgestimmten Bewegungsabläufe und trägt zur hohen Frequenz von Schrittfolgen bei, die besonders im Galopp oder bei komplexen Seitengängen sichtbar wird.

Maximale Kraftentwicklung durch hohe Myofibrillendichte

Die hohe Dichte an Myofibrillen in den Muskelfasern der Pferde ist außergewöhnlich und übertrifft die vieler anderer Säugetiere deutlich. Diese außergewöhnlich hohe Packungsdichte kontraktiler Elemente bedeutet, dass pro Muskelfaser deutlich mehr Kraft entwickelt werden kann. Das Ergebnis sind nicht nur starke, sondern auch äußerst effizient arbeitende Muskeln – eine entscheidende Voraussetzung für das Tragen von Reitergewicht bei gleichzeitiger funktionaler Muskulatur.

Typ-IIa-Fasern: Das Beste aus zwei Welten

Eine weitere physiologische Besonderheit liegt in der Verteilung und Funktion der Muskelfasertypen. Die bei Pferden besonders häufigen Typ-IIa-Fasern besitzen sowohl eine gute aerobe Ausdauerfähigkeit als auch die Fähigkeit zur schnellen Kontraktion. Diese einzigartige Kombination macht sie ideal für mittellange Strecken mit hoher Intensität, wie sie im Training, bei Turnieren oder im Gelände häufig vorkommen. Pferde können diese Fasern über längere Zeiträume aktivieren, ohne in eine rein anaerobe Belastung zu rutschen, was die Erschöpfung reduziert und die Leistungsfähigkeit verlängert.

Einzigartiges Laktatmanagement

Im Bereich des Energiestoffwechsels zeigt die Pferdemuskulatur weitere spezifische Anpassungen. Die Kapazität zur Laktatverwertung ist besonders ausgeprägt: Pferde können das während intensiver Belastung gebildete Laktat nicht nur effektiv puffern, sondern es aktiv als zusätzliche Energiequelle nutzen. Dieses sogenannte „Laktat-Shuttling“ ermöglicht es, dass Laktat beispielsweise im Herzmuskel oder in langsamen Muskelfasern als Brennstoff verwendet wird. Diese Fähigkeit steigert die Ausdauerleistung erheblich und vermindert die Gefahr einer muskulären Übersäuerung.

Trainingsanpassungen: Wie sich Pferdemuskeln entwickeln

Die Muskulatur des Pferdes zeigt eine beeindruckende Fähigkeit zur Anpassung durch gezieltes Training. Sie reagiert sehr differenziert auf unterschiedliche Belastungsreize, sowohl strukturell durch Vergrößerung des Muskelquerschnitts als auch funktionell durch Veränderungen im Faserprofil oder in der Enzymausstattung. Durch systematisches, zielgerichtetes Training lassen sich daher nicht nur Kraft und Ausdauer verbessern, sondern auch die Bewegungskoordination, der Muskelstoffwechsel und die Regenerationsfähigkeit optimieren.

Rasseunterschiede und praktische Bedeutung

Die Muskelkontraktion und die damit verbundenen Leistungsmerkmale sind stark von Rasse, Nutzung und Haltung abhängig. Vollblüter haben beispielsweise ein völlig anderes Muskelprofil als Barockpferde oder Kaltblüter, was sich direkt in Reaktionsgeschwindigkeit, Tragkraft und Ausdauer niederschlägt. Diese fundamentalen Unterschiede müssen bei der Trainingsplanung ebenso berücksichtigt werden wie bei Fütterung, Regeneration und Gesundheitsvorsorge.

Fazit: Die Perfektion der Natur verstehen und nutzen

Das Verständnis der Muskelkontraktion beim Pferd offenbart ein faszinierendes Zusammenspiel aus Biochemie, Physik und evolutionärer Anpassung. Diese komplexen Prozesse, die sich millionenfach pro Sekunde in jeder Muskelfaser abspielen, sind die Grundlage für die beeindruckende athletische Leistungsfähigkeit der Pferde. Nur wer diese fundamentalen Mechanismen versteht, kann Training, Fütterung und Pflege so gestalten, dass die natürlichen Fähigkeiten des Pferdes optimal gefördert und erhalten werden.