PSSM1 / PSSM2 / MIM / MFM / RER – wenn Zucker zum Problem wird

Was steckt hinter PSSM, MIM, MFM und RER und wie kann man sie diagnostizieren?

Bei allen genannten Erkrankungen handelt es sich um Störungen im Muskelstoffwechsel, die nur über eine Muskelbiopsie korrekt zu diagnostizieren sind.

Der MIM-Gentest ist wissenschaftlich umstritten, da die identifizierten genetischen Varianten nicht eindeutig mit PSSM 2, MFM oder RER in Verbindung stehen. Zudem vermischt der Test verschiedene Myopathien, die unterschiedliche Ursachen und Managementstrategien erfordern. Während PSSM 2 vorrangig durch Training und zuckerarme Fütterung beeinflusst wird, betrifft MFM die Myofibrillenstruktur und benötigt gezielte Nährstoffunterstützung. RER ist eine Fehlregulation der Muskelkontraktion und erfordert eine angepasste Fütterung mit wenig Stärke. MIM ist keine wissenschaftlich anerkannte Bezeichnung. Eine verlässliche Diagnose sollte immer auf klinischen Symptomen, Muskelbiopsie und individuell angepasster Haltung und Fütterung basieren.

PSSM (Polysaccharid Speicher Myopathie) 1:

Welche Pferderassen sind hauptsächlich betroffen?

Bestimmte Pferderassen, darunter Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse und verschiedene Kaltblutrassen sowie deren Kreuzungen, sind von einer autosomal-dominanten Erbkrankheit betroffen, die mit einer abnormen Glykogenspeicherung in der Muskulatur einhergeht und als PSSM1 bezeichnet wird.

Zuckerspeicherung im Muskel schädigt die Muskulatur

Betroffene Pferde weisen eine zwei- bis vierfach erhöhte Glykogenmenge im Muskel im Vergleich zu gesunden Kontrollpferden auf. Eine übermäßige Speicherung kann zu Muskelschädigungen führen. Bei Quarter Horses und Paint Horses äußert sich das Problem häufig in Form von Kreuzverschlag, während Kaltblüter eher unter allgemeiner Schwäche und Muskelatrophie leiden.

Bereits Jungpferde sind betroffen

Bereits Fohlen und Jungpferde können unter bestimmten Bedingungen wie Atemwegs- oder Magen-Darm-Erkrankungen einen Kreuzverschlag entwickeln. Die abnormale Glykogenspeicherung beginnt etwa ab dem Alter von 16 Monaten und betrifft vor allem die Typ-II-Muskelfasern. Pferde, die zusätzlich eine Maligne-Hyperthermie-(MH)-Mutation aufweisen, reagieren weniger gut auf eine zuckerarme Fütterung und regelmäßiges Training.

Behandlung und Vorbeugung

Die Kombination aus angepasster Fütterung und gezieltem Training kann bereits nach drei Wochen zu einer deutlichen Senkung der Creatin-Kinase-(CK)-Werte im Blut führen. Ohne kontinuierliches Training können diese Werte auf über 1000 U/L ansteigen. Ein langsamer Trainingsaufbau ist entscheidend: Zunächst wird mit wenigen Minuten Schritt und Trab begonnen, wobei die Trainingsdauer täglich um ein bis zwei Minuten gesteigert wird. Eine zu schnelle Belastung kann jedoch kontraproduktiv sein – bereits zehn Minuten Schritt zu Beginn können einen Kreuzverschlag auslösen.

Diagnose

Diagnostisch wird die Erkrankung durch einen Gentest auf die Gys-1-Mutation sowie durch dramatisch erhöhte CK-Werte im Blut festgestellt. Eine Muskelbiopsie bestätigt den Verdacht, dass die Symptome auf PSSM1 zurückzuführen sind.

Die Fütterung spielt eine zentrale Rolle

Zuckerarmes Heu mit einem Zuckergehalt von unter 6 % sowie eine ausgewogene Mineralstoffversorgung sind essenziell, können jedoch nur in Verbindung mit Bewegung ihre volle Wirkung entfalten. Falls der Zuckergehalt im Heu zu hoch ist, sollte es gewässert werden. Der Einsatz von chromhaltigen Futtermitteln ist kontraindiziert, da es die Zuckeraufnahme in die Zellen zusätzlich steigert. Auch bei der Gabe von L-Carnitin ist Vorsicht geboten, da es ebenfalls die Glucoseaufnahme in die Muskulatur verbessert und somit den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen könnte.

PSSM 2/MiM (Muskel Integritäts Myopathie):

Anzeichen erst bei älteren Pferden

PSSM 2 ist ein Überbegriff für mehrere Myopathien, die sich von PSSM 1 dadurch unterscheiden, dass keine Gys-1-Mutation vorliegt. Im Gegensatz zu PSSM 1 kann PSSM 2 prinzipiell alle Pferderassen betreffen, wobei jedoch insbesondere Warmblüter anfällig sind. Dabei sind Dressurpferde häufiger betroffen als Springpferde. Erste klinische Anzeichen treten meist ab einem Alter von sechs Jahren auf.

PSSM 2 ist eher im Gangbild sichtbar

Kreuzverschläge sind bei PSSM 2 mit deutlich seltener. Stattdessen äußert sich PSSM 2 häufig durch steife Bewegungen, eine verkürzte Schrittweite, mangelnden Vorwärtsdrang und eine leichte Lahmheit in der Hinterhand, deren Ursache oft nicht genau diagnostiziert werden kann. Gangabnormalitäten und Rittigkeitsprobleme sind bei Warmblütern das häufigste Erstsymptom – sie treten bei etwa 66 % der betroffenen Pferde als erstes klinisches Zeichen auf.

Diagnose schwierig

Innerhalb der Warmblüter sind ältere Pferde und Wallache häufiger betroffen als bei anderen Rassen. Anders als bei PSSM1 konnte jedoch keine spezifische genetische Linie als besonders anfällig identifiziert werden. Untersuchungen der Muskulatur zeigen, dass die Glykogenkonzentrationen bei Warmblütern mit PSSM 2 ähnlich denen gesunder Pferde sind. Bei Quarter Horses hingegen ist der Muskel-Glykogengehalt erhöht. Die Werte der Muskelenzyme CK (Creatinkinase) und AST (Aspartat-Aminotransferase) liegen bei PSSM 2-Pferden meist im Normalbereich.

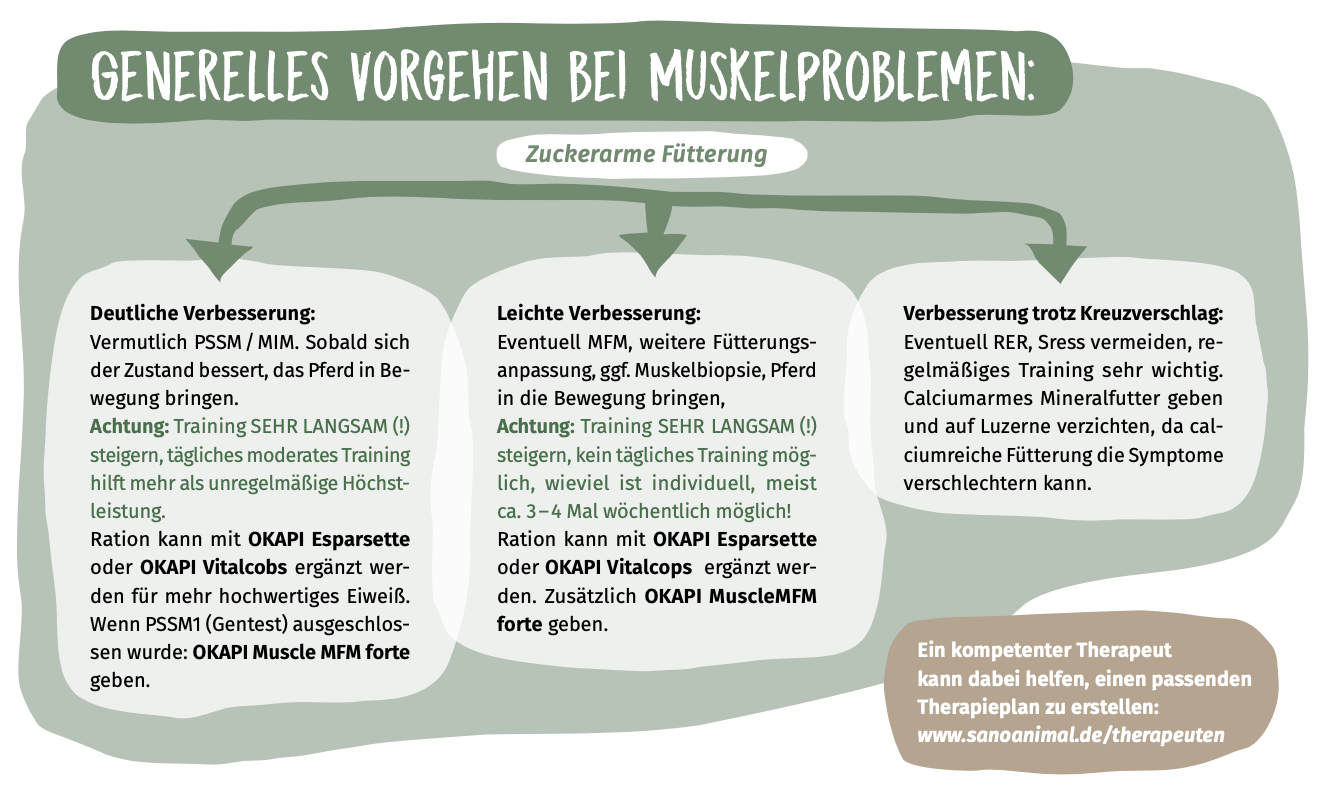

Diagnose über Futterumstellung

Die klinischen Symptome lassen sich durch eine gezielte Kombination aus Fütterung und Bewegung verbessern. Allerdings können bereits kleinste Änderungen im Fütterungsmanagement zu Rückschlägen führen. Falls die empfohlene PSSM 2-Diät keine Wirkung zeigt, kann ein Wechsel auf die für MFM (Myofibrilläre Myopathie) empfohlene Fütterung sinnvoll sein. Es gibt Hinweise darauf, dass PSSM 2 möglicherweise eine Vorstufe von MFM darstellt.

Fütterung bei PSSM 2

Bei der Fütterung ist es wichtig, zuckerarmes Heu mit einem Zuckergehalt von unter 6 % zu verwenden und die Ration mit einem hochwertigen Mineralfutter zu ergänzen. Zur Unterstützung des Muskelaufbaus kann Esparsette in die Fütterung integriert werden. Gleichzeitig muss die Bewegung entsprechend angepasst werden – ein langsamer, stetiger Trainingsaufbau ist entscheidend, um Überlastung zu vermeiden und den Muskelstoffwechsel zu stabilisieren.

Hinweis:

Bei MIM handelt es sich um eine Bezeichnung, die eingeführt wurde, um die damit verbundenen Gentests zu rechtfertigen. Es ist keine eigenständige Erkrankung. Betroffene Pferde werden dem PSSM 2 Spektrum zugerechnet.

MFM (Myofibrilläre Myopathie):

Meist Araber und Warmblüter betroffen

MFM (Myofibrilläre Myopathie) betrifft vor allem Araber und Warmblüter, wobei die betroffenen Pferde meist bereits älter sind (8 – 10 Jahre).

Kreuzverschläge oder PSSM 2-Symptomatik

Während MFM bei Arabern Muskelsteifheit und sporadische Kreuzverschläge auslösen kann, zeigen Warmblüter klinische Symptome, die PSSM 2 ähneln. Die CK- und AST-Werte bleiben bei Warmblütern mit MFM meist normal, während sie bei Arabern leicht erhöht sein können – jedoch nicht in dem Ausmaß, wie es bei klassischem Kreuzverschlag der Fall wäre.

Diagnose über Muskelbiopsie

Typisch für MFM ist das Vorhandensein von Desmin-Aggregaten und eine Glykogenanreicherung, die in den Muskelfasern betroffener Pferde in der Muskelbiopsie nachgewiesen werden.

Keine Mutation aber weniger Muskelregeneration

Eine Desmin-Mutation scheint bei Arabern nicht die Ursache für MFM zu sein. Möglicherweise ist die Glykogenanreicherung auf degenerierte Myofilamente und Überreste der Z-Scheiben zurückzuführen. Zudem zeigt sich eine verringerte Expression von Genen, die für die Muskelregeneration wichtig sind.

Mehr Fettsäuretransport und gestörte Cystein-Biosynthese

MFM-Pferde besitzen eine erhöhte Fähigkeit, Fettsäuren in die Mitochondrien zu transportieren. Dies führt jedoch zu einem Anstieg reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), während gleichzeitig die Fähigkeit, diese abzubauen, reduziert ist. Das Antioxidans PRDX6 ist bei MFM-Pferden viermal niedriger exprimiert. Zudem könnte eine gestörte Cystein-Biosynthese eine Rolle spielen, da durch einen Cystein-Mangel die irreversible Oxidation nicht ausreichend durch Glutathion gepuffert werden kann.

Fütterung und Management

Die Fütterung sollte aus zuckerarmem Heu (< 6 %) und anorganischem Mineralfutter bestehen. Für den Muskelaufbau kann die Ration mit Esparsette oder Luzerne ergänzt werden. Außerdem ist eine gezielte Aminosäuren-Supplementierung sinnvoll, insbesondere Lysin, Methionin und Threonin. Zusätzlich können Cystein (wichtig für Antioxidantien), Valin, Leucin und Isoleucin (zur Förderung der Proteinsynthese nach dem Training) sowie Schwefel in Betracht gezogen werden. Pferde, die keinen Zugang zur Weide haben, profitieren zudem von einer Ergänzung mit Vitamin E.

Training wichtig, aber individuell

Beim Training ist eine langsame Steigerung essenziell. Die Belastbarkeit von MFM-Pferden ist individuell, doch meist sind moderate Einheiten 3 – 4 Mal pro Woche möglich.

RER (Recurrent Exertional Rhabdomyolysis):

Hauptsächlich Vollblüter, Traber und Araber betroffen

Recurrent Exertional Rhabdomyolysis (RER) ist eine erblich bedingte Muskelerkrankung bei Pferden, die durch eine fehlerhafte Regulation des Calciumstoffwechsels in den Muskelzellen verursacht wird. Dies führt zu wiederkehrenden Muskelkrämpfen und Steifheit, insbesondere nach oder während des Trainings. Besonders häufig tritt RER bei Vollblütern, Trabern und Arabern auf.

Keine Mutation bis jetzt nachweisbar

Es gibt eine genetische Prädisposition, allerdings wurde bisher keine spezifische Mutation identifiziert. Pferde mit einem nervösen Temperament oder erhöhtem Stresslevel haben ein größeres Risiko, an RER zu erkranken.

Symptome

Die Hauptsymptome von RER äußern sich in Muskelsteifheit und -krämpfen während oder nach körperlicher Belastung. Betroffene Pferde zeigen häufig Unruhe, starkes Schwitzen und verweigern die Bewegung. In schweren Fällen kann es zu einer dunklen Verfärbung des Urins kommen, was auf Myoglobinurie durch den Zerfall von Muskelzellen hinweist. Muskelzittern oder Krampfen sind ebenfalls mögliche Anzeichen.

Mehrere Auslöser

Stress und Aufregung führen zu einer erhöhten Muskelspannung, während ungewohnte oder übermäßige Belastung RER begünstigen kann. Eine fehlerhafte Calciumregulation im Muskel sorgt für übermäßige Kontraktionen, was die Symptome verstärkt. Auch eine stärke- und zuckerreiche Fütterung kann das Risiko erhöhen, da sie die Erregbarkeit des Nervensystems beeinflusst.

Diagnose

Die Diagnose erfolgt durch eine klinische Untersuchung während oder nach einer Episode, sowie eine Blutuntersuchung, bei der erhöhte Muskelenzyme wie Kreatinkinase (CK) und Aspartat-Aminotransferase (AST) festgestellt werden. In manchen Fällen wird eine Muskelbiopsie zur Absicherung der Diagnose durchgeführt.

Management und Fütterung

Eine angepasste Fütterung mit reduziertem Stärke- und Zuckeranteil sorgt für eine stabilere Energieversorgung. Regelmäßige Bewegung ist essenziell, um Muskelverspannungen vorzubeugen. Zudem kann eine stressarme Umgebung und eine angepasste Trainingsroutine helfen, Episoden zu verhindern. In einigen Fällen kann eine medikamentöse Unterstützung durch Muskelrelaxantien oder Elektrolytsupplemente sinnvoll sein, um die Muskelspannung zu regulieren und das Wohlbefinden des Pferdes zu verbessern.